水族隔離缸設置攻略:新魚檢疫與病魚治療流程!

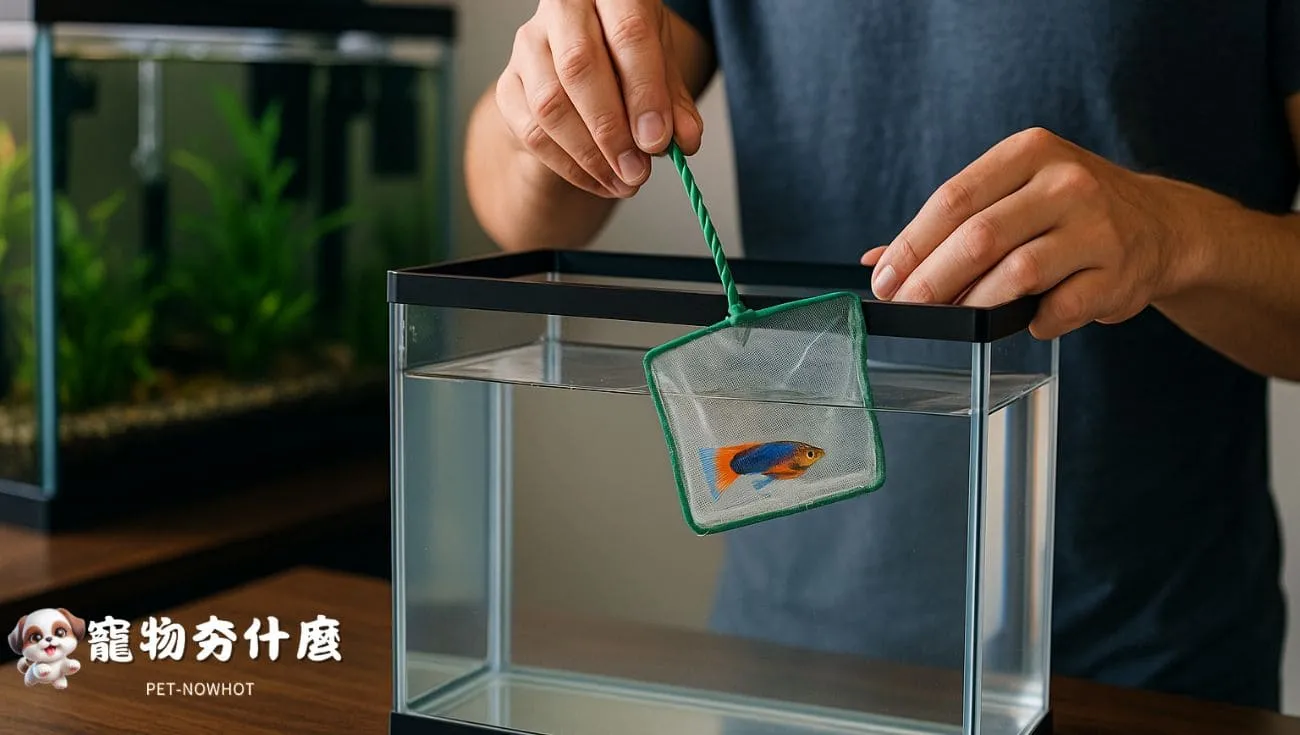

在養魚過程中,隔離缸是維護魚隻健康的關鍵設備之一。無論是新購入的魚隻,還是出現疾病徵兆的個體,透過適當的隔離與照護措施,都能有效預防疾病擴散與損失發生。本文將從設置原則、操作流程到常見疑問,全方位解析水族隔離缸的重要性與實務應用,協助飼主建立更完善的魚缸管理體系。

為何需要隔離缸?認識功能與目的

預防性檢疫:新魚入缸的第一道防線

新魚從外部環境進入家庭水族系統時,常伴隨潛在病原或寄生蟲。即便外觀看似健康,也可能帶有隱性感染。設置隔離缸進行為期一到兩週的觀察與預防性投藥,有助於早期偵測問題、避免整缸感染,這在台灣業界如 FishBook 與農業部水產試驗所的建議中也被反覆強調。

疾病控制:減少傳染風險與個體壓力

當魚隻出現異常游動、白點、潰爛等病徵時,立即將其移至隔離缸不僅能隔離病原,還可減少同缸魚群的騷擾與攻擊,有助於提升康復速度。此舉在 Tsumii Fish 與《春日水族》專欄中皆被列為病魚照護第一要務。

隔離缸設計與基本設備說明

缸體尺寸與材質選擇

隔離缸可依照魚種大小與使用頻率選擇10~30公升的小型水族箱。常見材質為玻璃或壓克力,需確保易清潔與移動便利性。若為臨時用途,亦可使用加厚型透明儲水箱搭配濾掛與加溫棒。

《 延伸閱讀 》熱帶魚飼養須知:溫度控制、光照需求與飼料管理!

濾材系統與加熱設備配置

隔離缸應配備基本過濾設備(如濾掛或氣動濾筒),以穩定水質並避免毒素累積。此外,加溫器能協助穩定水溫,特別在治療白點病等需提高水溫的情況下不可或缺。建議使用具有溫控與防乾燒功能的安全型加溫器。

檢疫與治療流程實務操作

新魚檢疫標準流程

根據宗洋水族與吉宏水族建議,新魚進缸流程應包含以下步驟:1)水溫調整並滴水混水、2)單獨觀察5~7日、3)投予預防性藥物(如甲基藍、鹽水浴)、4)每日檢查排泄與進食狀況,無異常後方可轉入主缸。

病魚處理建議步驟

病魚隔離須結合對症藥物與水質穩定處理。例如白點病使用亞甲藍並升溫、細菌性感染則使用黃藥或二氧化氯。每日換水30~50%以去除病原殘留,並需停止餵食以減少代謝壓力。FishBook 指出,觀察糞便狀況亦有助於判別是否為內寄生感染。

如何維持隔離缸水質穩定

定期換水與觀察紀錄

隔離期間需每日或隔日部分換水,並記錄魚隻行為與病徵變化。水質可使用試紙或電子測筆檢測氨、亞硝酸與pH值,確保環境穩定不造成二次傷害。

《 延伸閱讀 》觀賞魚稚魚生長追蹤教學:分缸管理與育成流程!

減少光照與環境壓力

病魚或新魚在隔離期間容易因環境不熟悉而緊迫。建議隔離缸放置於安靜角落,並遮蔽部分缸面降低光照與視覺刺激,有助於降低壓力、促進康復。在 YouTube 頻道如「比奇堡水族」中也經常強調「穩定性」的重要性。

趨勢觀察:實用經驗與新型設備推薦

飼主分享:便攜式隔離盒應用實例

在 PTT 與 Dcard 討論區中,不少飼主推薦使用懸掛式隔離盒搭配主缸,便於觀察且節省空間,特別適用於小型魚如孔雀魚、米蝦檢疫使用。但也提醒需確保水流穩定,避免幼魚吸入濾網。

《 延伸閱讀 》魚缸水質檢測入門:常用工具解析與檢測指標說明!

新品推薦:自動循環隔離系統

根據 Mobile01 網友回報與 YouTuber 阿福水族介紹,市面已有推出帶有自動循環、氧氣供應與控溫裝置的一體化隔離缸,有助於穩定魚隻狀態並簡化飼主操作,為繁殖戶或進階玩家帶來更高效率與安全性。

常見疑問解答與專業建議

Q1:隔離缸可以和主缸共用濾材或水源嗎?

建議避免。即使循環系統分離,但若共用濾材容易將病原帶回主缸,違反隔離初衷。專家如台灣水族協會也強調「獨立系統才是安全隔離的關鍵」。

Q2:檢疫魚若已投藥,是否需重新養水?

若藥物殘留濃度高或病魚治療失敗後死亡,需徹底換水、清潔缸體與濾材,並重新建立硝化系統。FishBook 建議使用培菌劑與熟水加速水質穩定,確保下次使用安全。

結語:建立完整隔離流程,守護全缸健康

水族隔離缸並非可有可無的輔助工具,而是守護整體水族健康管理的重要防線。透過科學設置、規律操作與持續觀察,不僅能有效避免疾病傳播,更能提高治療成功率與養魚品質。無論是新手飼主還是資深玩家,投資隔離缸的建立與應用,都是邁向穩定魚缸生態的關鍵一步。

歡迎追蹤《寵物夯什麼》,掌握更多水族照護專業知識與實用建議!