稚魚餵食照護教學:餵食階段與成長追蹤方法!

在水族飼養的過程中,稚魚的健康發育是飼養成功與否的關鍵之一。由於稚魚對環境變化極為敏感,其餵食管理與生長追蹤須根據不同階段制定策略,並配合精準的水質控制與觀察紀錄。本文將針對稚魚從孵化初期到進入穩定成長期的餵食需求進行系統性說明,並提供有效的成長追蹤方法,協助飼主提升存活率與培育品質。

稚魚的成長階段與餵食需求

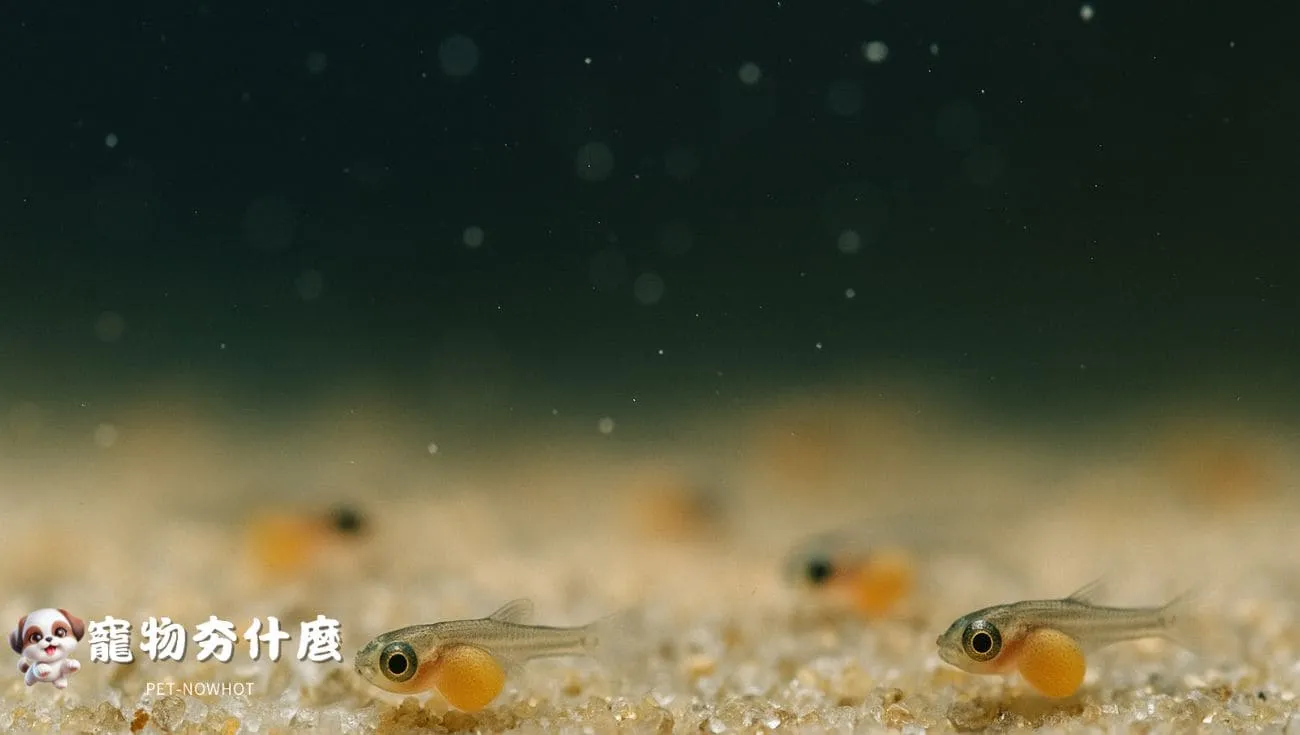

仔魚期(孵化後1~5天)

在孵化後的最初幾天,仔魚主要依靠卵黃囊內的營養維持生命,尚未具備主動攝食能力。此階段最重要的是提供穩定且無刺激的水質環境,包括保持水溫約26°C、避免強光直射以及確保溶氧充足。此外,水流應控制在極微的水平,以防仔魚體力消耗過快。此時不建議餵食,應將注意力集中於觀察活動狀態與確保水體清潔。

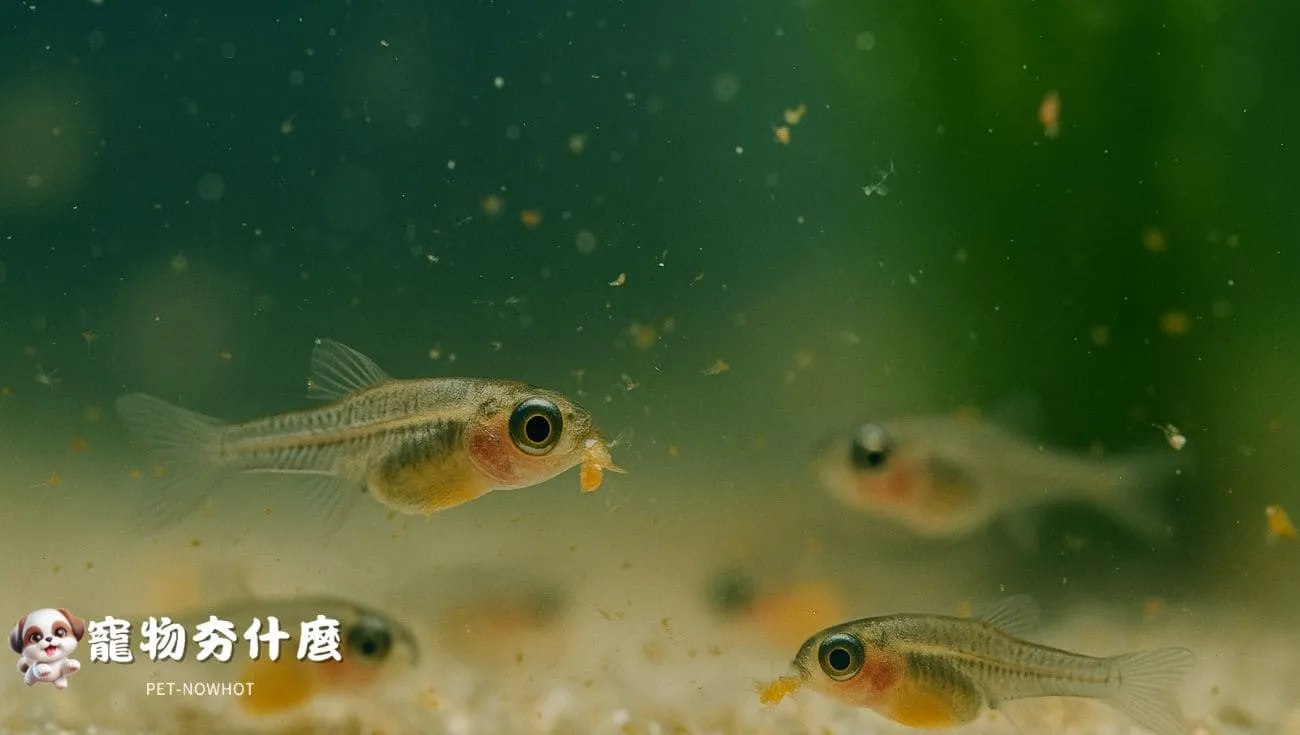

初期稚魚期(孵化後5~15天)

當卵黃囊逐漸被吸收完畢,稚魚開始進入口腔攝食階段,對外界餌料產生反應。此時需投餵易於消化且體型微小的高營養活餌,常見選擇包括滋養後的輪蟲(Rotifera)與剛孵化的豐年蝦幼體(Artemia nauplii)。每日餵食次數可達4~5次,並應在餵後30分鐘內清除殘餌,以防水質惡化。初期餵食階段是奠定未來成長基礎的關鍵,應嚴格控管餌料品質與環境清潔。

《 延伸閱讀 》觀賞魚爛尾病防治全攻略:症狀辨識與復原管理!

中期稚魚期(孵化後15~30天)

隨著稚魚體長與消化能力提升,可逐步過渡至人工粉狀飼料。此時可選用粒徑50~200微米之間的高營養微粒飼料,並配合適量活餌交錯餵食,有助於順利完成餌料轉換與營養補充。每日建議餵食3~4次,每次以稚魚2分鐘內食盡為準。此階段亦可開始觀察攝食反應與競食行為,視體型差異酌量分缸,避免強者獨佔餌料。

餌料選擇與餵食策略

活餌的應用優勢與管理

活餌不僅具有極高的誘食性,還能提供稚魚成長所需的DHA與蛋白質,有助於提升抗病力與發育速度。常見活餌如豐年蝦、輪蟲、綠水藻培養的微生物群等,皆適合初期使用。然而活餌的飼養與處理需具備衛生觀念與時間投入,若飼主無法穩定供應,則應考慮逐步轉為高品質人工飼料替代。

人工飼料導入與餌料轉換技巧

人工飼料的優點在於營養組成均衡、保存便利與使用穩定性佳。導入初期建議先混餵法,即在原本活餌中添加少量人工飼料,循序漸進調整比例。選擇產品時可優先考慮含有益菌與免疫促進配方之專業品牌(如Hikari、小型魚專用系列等),有助於腸道健康與適應性提升。觀察稚魚是否主動取食、排泄是否正常,皆是轉換成功的重要判準。

水質管理與疾病預防

關鍵水質參數監控

稚魚對氨氮與亞硝酸鹽極為敏感,建議每日檢測水質,並維持以下參數:水溫24~28°C、pH值6.5~7.5、氨氮<0.2 ppm。使用優質濾材與緩流過濾系統,能有效穩定水質環境。餵食期間每日更換10~15%的水體,並於換水前後檢查魚隻反應,以確保調整無誤。

《 延伸閱讀 》水草缸燈具挑選指南:照度與色溫搭配技巧!

預防疾病與異常排除方式

稚魚常見疾病包括白點病、體表潰爛與黴菌感染,原因多與水質惡化與免疫力不足有關。應避免密度過高與過度餵食,並定期進行水槽清潔與過濾棉更換。若發現有異常游動、色澤改變或脫群行為,應立即隔離觀察並尋求專業診斷。避免使用抗生素等藥劑作預防性處理,以免影響菌相平衡。

成長追蹤與數據記錄

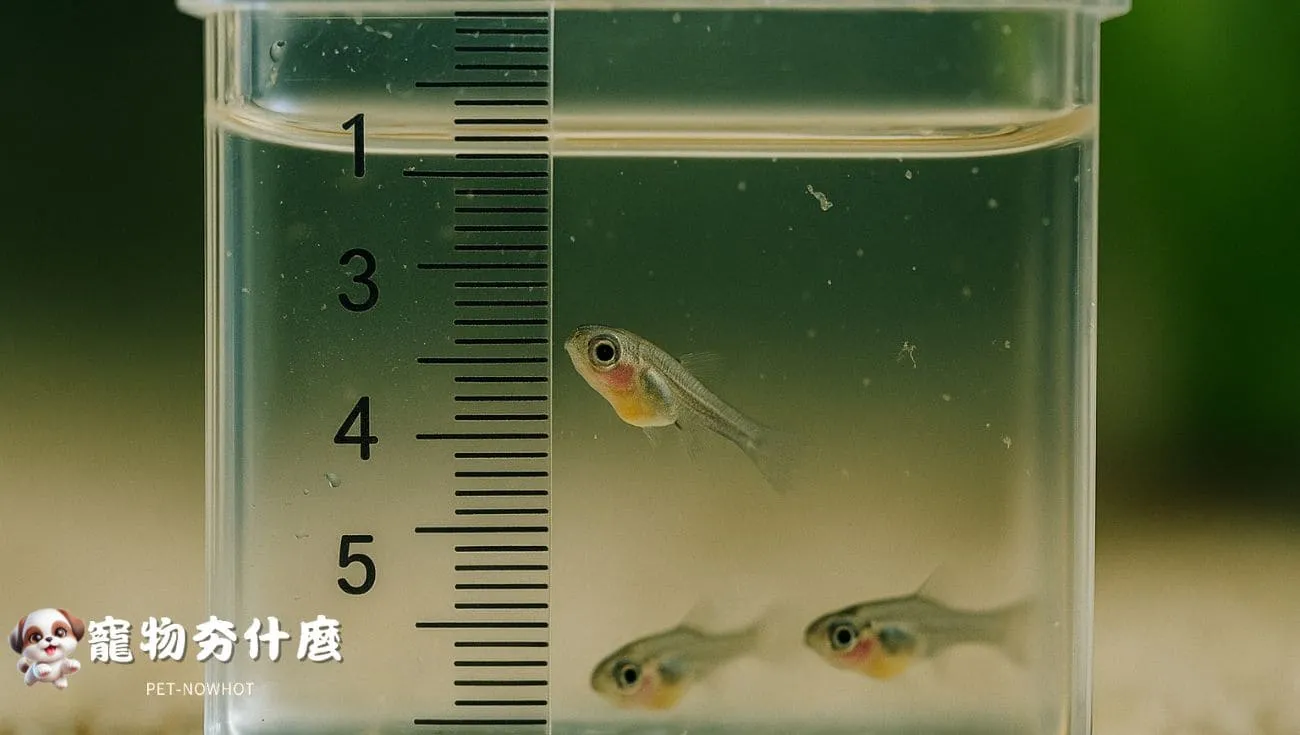

定期生長測量與視覺紀錄

建議每週一次拍攝稚魚照片,搭配透明容器標尺測量體長與粗細變化。透過建立個體或群體成長曲線,可清楚掌握餵食與管理效果,並作為分缸或換飼料的依據。若飼養具繁殖目標之觀賞魚(如孔雀魚、神仙魚),更應建立詳細的育種紀錄表,方便日後品系追蹤。

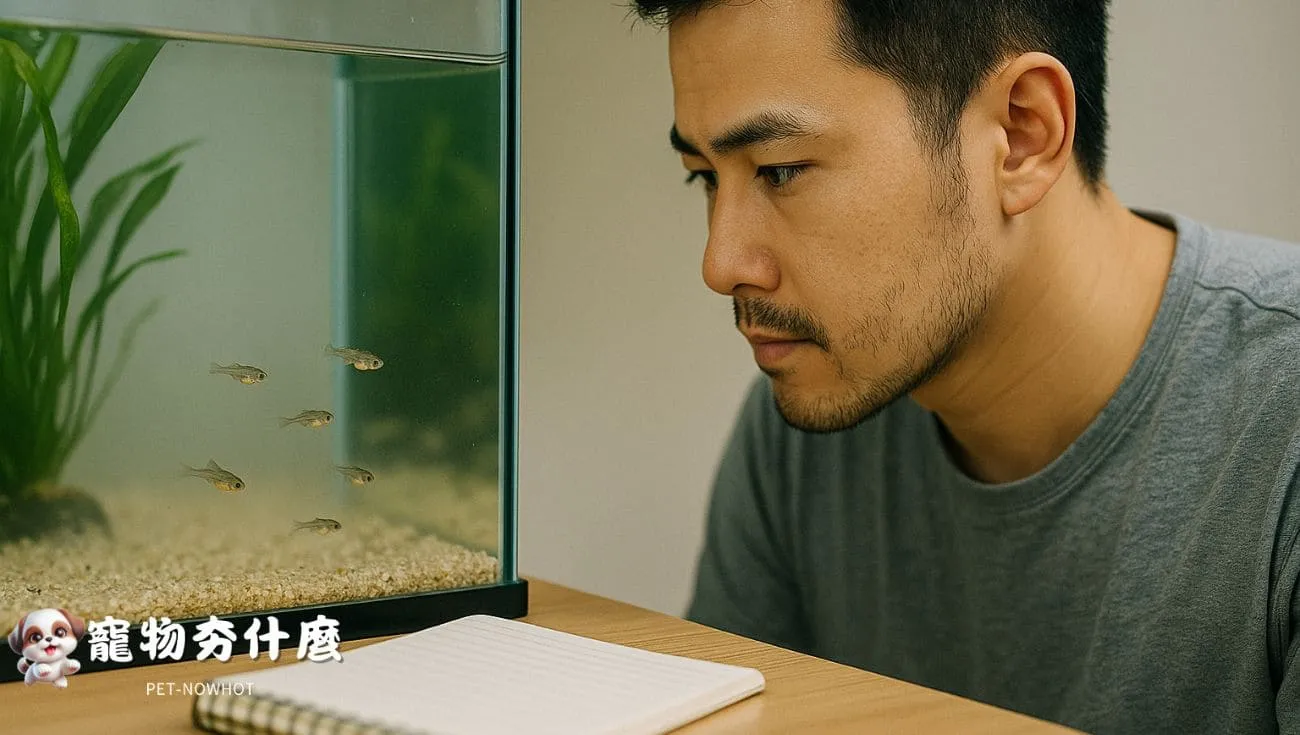

行為監控與日誌建立

除了身體數據外,行為觀察亦是健康指標之一。包括游動模式、攝食反應、互動強度皆應納入日誌記錄,遇到異常能快速回溯原因並調整。透過記錄餵食時間、水溫、光照與換水頻率,也有助於優化日常操作流程,提高整體管理效率。

常見問題與解決方案

稚魚拒食或進食困難

此狀況可能源於水質波動、餌料不適口或疾病潛伏。應先排除水質異常,再觀察是否餌料粒徑過大或質地不佳,必要時回退使用活餌輔助過渡。此外亦可透過降低光照與減少干擾,改善環境穩定度以恢復攝食意願。

《 延伸閱讀 》金魚飼養指南:品種特性、日常管理與飼料選擇!

群體發育不均與弱勢排擠

在多數情況下,稚魚個體間會出現成長速度差異。強勢個體可能壓制同群成長,導致弱勢魚隻無法爭食甚至死亡。建議將體型差異顯著者另行分缸飼養,並依需求制定個別餵食計畫。此舉可提升整體存活率與飼養效率。

結語

稚魚餵食與照護是水族飼養中最需耐心與技術的階段之一。從餌料選擇、環境控制到成長記錄,每個環節皆對最終成長成果產生深遠影響。透過精確的觀察與科學管理,飼主將能有效提升稚魚存活率、培育出健康且具觀賞價值的成魚。

歡迎追蹤《寵物夯什麼》,獲得更多專業水族知識與實用飼養建議。