水族白點病症狀解析與實用治療步驟全攻略教學!

白點病是水族飼養中最常見且具威脅性的疾病之一,由小瓜蟲感染引起,能快速蔓延至整個魚缸,導致魚隻死亡率升高。了解白點病的症狀與發病機制,並掌握正確的治療流程,是飼主維護水族健康的基本功課。本文將從基礎認識到實務操作,完整解析白點病的防治全流程,協助飼主第一時間正確應對,守護水中生態的穩定。

白點病基本認識與致病原因

白點病是什麼?主要病原解析

白點病,又稱為小瓜蟲病(Ichthyophthiriasis),是由寄生性纖毛蟲——小瓜蟲(Ichthyophthirius multifiliis)感染魚體所引起。此病原在水族環境中極為普遍,尤其在水質變化劇烈或新魚入缸後,感染機率大幅提升。小瓜蟲以寄生在魚體皮膚、鰓部等處為主要特徵,造成組織損傷並引發繼發性感染。

白點病在水族缸中的傳播機制

小瓜蟲的生命週期包括寄生期、游離期及包囊期,能迅速適應水中環境並進行大量繁殖。當游離期蟲體成功附著於魚隻後,便開始破壞皮膚組織,同時刺激魚隻產生應激反應。水溫、水質硬度與缸內密度都是影響白點病爆發的關鍵因素,尤其在水溫偏低時(22~26°C)最容易導致大規模感染。

白點病初期與進展症狀解析

初期白點病的外觀與行為特徵

白點病初期,魚體表面會出現如鹽粒般的細小白點,最常見於魚鰭、頭部及身軀表面。同時,感染魚隻常表現出摩擦物體、急速游動或突然駛停等異常行為,試圖減緩體表搔癢感。此階段若能及早識別並處理,可大幅提高治癒成功率,避免進一步惡化。

《 延伸閱讀 》水草缸設置教學:光源選擇、CO₂添加與施肥技巧!

病情惡化的跡象與危險徵兆

隨著感染進展,魚隻將出現食慾不振、呼吸急促、持續停留於缸角或底部等異常行為。嚴重時,魚鰓表面可能出現潰爛現象,導致呼吸困難。若未及時治療,數日內即可引起大規模死亡,並迅速擴散至整個魚缸群體。

白點病治療流程與實務步驟

水溫提升療法與隔離治療操作

白點病治療第一步,通常建議將水溫緩慢提升至28~30°C,加速小瓜蟲生命週期,使其進入游離階段,利於治療藥劑發揮作用。提升水溫時需謹慎控制,每日增加不超過1~2°C,以避免魚隻產生二次應激。若可行,應另設隔離缸進行治療,並同步強化曝氣與水流循環,降低魚隻壓力。

使用藥物治療的正確流程

針對白點病,常用藥物包括硫酸銅、甲基藍、福馬林等。治療時應依據藥品說明書或專業指導正確稀釋與投藥,切勿自行增加劑量。療程期間需密切監控魚群狀態與水質變化,每次藥浴後進行部分換水,並視情況重複施藥3~5天,直至所有症狀消失且觀察期無復發為止。

魚缸管理與環境調整對治療的輔助作用

水質穩定與過濾系統調整技巧

優良的水質是提升治療成功率的關鍵。治療期間,應確保氨氮(NH₃/NH₄⁺)與亞硝酸鹽(NO₂⁻)維持在零檢出範圍,同時適當加強過濾設備,增加物理過濾棉或活性碳以協助吸附藥物殘留。定期測量PH值與硬度,避免水質劇烈波動,以免削弱魚體免疫力。

《 延伸閱讀 》水族缸水質基礎知識:PH值、硬度與氨氮完整解析!

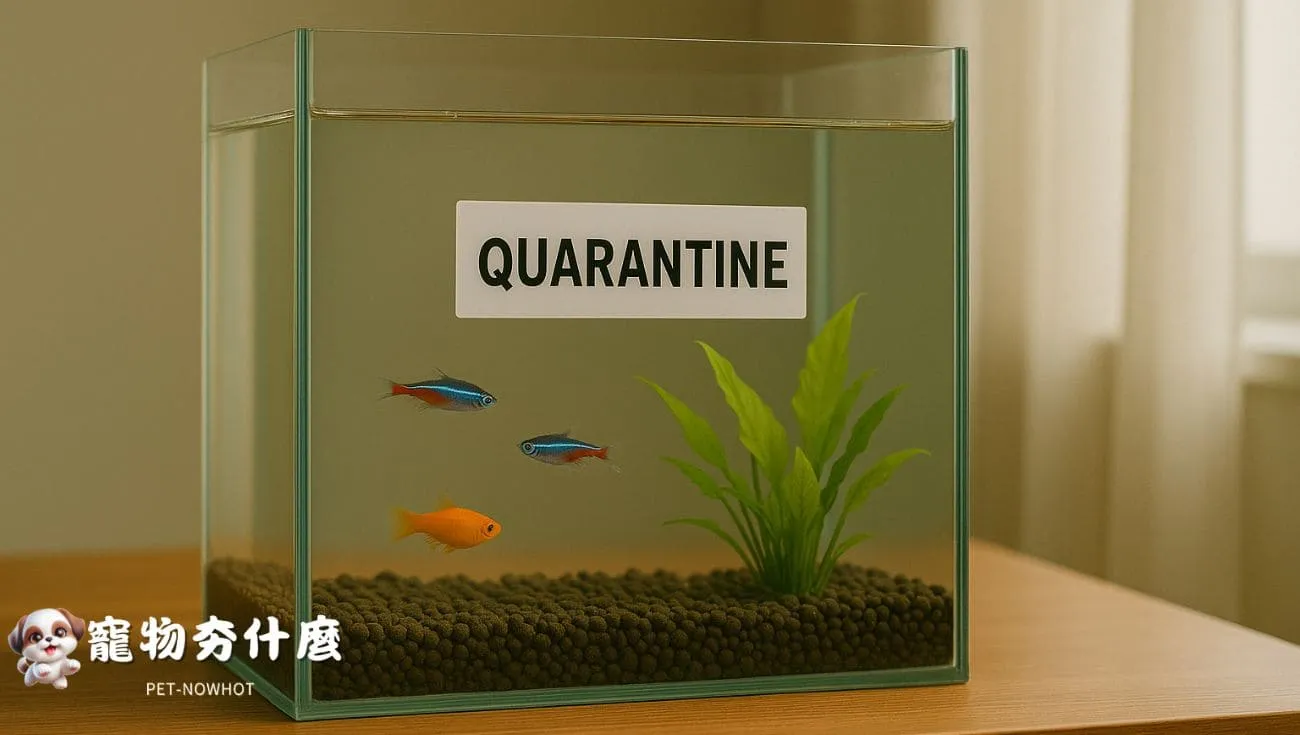

魚缸日常維護與復發預防要點

治療期間與後續飼養階段,建議每週至少進行一次局部換水(換水量約20~30%),並定期清洗過濾器。若有新魚入缸計畫,應執行至少14天的隔離檢疫觀察,搭配預防性藥浴,以阻斷病原體進入主缸。持續觀察魚隻狀態,並儘量避免高密度飼養,以降低復發風險。

預防白點病的重要飼養管理

新魚入缸前的檢疫標準流程

所有新購或新引進的魚隻,建議在隔離缸中獨立飼養14~21天,觀察是否出現異常行為或症狀。期間可使用甲基藍等低濃度藥劑進行預防性處理,同時監控水溫與水質變化。若無異常再轉移至主缸,避免因貿然入缸而引發群體感染。

《 延伸閱讀 》養魚新手常見錯誤解析:五大失誤原因與改善方法

維持魚群免疫力的日常照護建議

提升魚隻抵抗力,能有效降低白點病及其他疾病的發生率。飼養上應注重高品質飼料供應,避免餵食過量或變質食物。維持恆定水溫、適度水流與充足氧氣,是穩定水族生態的重要基礎。同時,減少驚擾與環境變動,讓魚隻處於壓力最低狀態,有助於自然增強免疫防線。

結語:掌握白點病對策,守護水族健康

白點病雖然是常見的水族疾病,但只要飼主具備正確的知識,能夠及早發現並依標準流程處理,治癒率可大幅提升。預防永遠勝於治療,從新魚檢疫、缸內水質管理到日常觀察,每一個細節都是守護水中生命的重要環節。

歡迎持續追蹤《寵物夯什麼》,掌握更多專業水族知識與實用飼養技巧!