觀賞魚真菌感染怎麼辦?完整症狀辨識與高效治療指南!

觀賞魚在水族箱中因水質變化、環境壓力或免疫力降低,容易遭遇各類疾病,其中以真菌感染最為常見且不容輕忽。若能及早辨識症狀並正確處理,不僅能提高治癒率,更有助於預防二次感染,維護整體生態缸健康。本文將從專業角度出發,詳細解析真菌感染的成因、症狀、治療流程與預防建議,並結合最新水族趨勢及在地飼主經驗,協助飼主建立有效的管理對策,確保觀賞魚群健康活潑。

認識觀賞魚真菌感染:病原與發病條件

真菌感染的定義與常見類型

觀賞魚常見的真菌感染主要以「水霉菌」為主,屬於水生真菌一類,常在水質惡化或魚隻受傷後乘虛而入。此類真菌可寄生於魚體表、鰭條及魚卵,導致白色棉絮狀物附著。根據專業機構資料,水霉菌屬於機會性感染,通常在魚體表組織受損、水溫驟降或養殖環境衛生不佳時最易爆發。其他罕見真菌如枝孢菌、曲霉等亦有報告,但在家用水族箱較少見。

感染發生的環境與魚隻易感族群

真菌感染多見於新缸設置期、換水頻率過低或過高、餵食過量、水溫過低及過度擁擠環境。部分品種如金魚、孔雀魚等因飼養密度高、體表易受傷,更易發生感染。專業水族專家建議,飼主須維持適當水溫、pH值、溶氧量,並定期檢查魚體是否有外傷或異常,預防為上策。

症狀辨識:觀察重點與易混淆病徵

主要症狀與魚體外觀變化

真菌感染最典型的症狀為魚體表、鰭端或魚卵出現「白色棉絮狀附著物」,常隨病情進展而擴散,嚴重時魚鱗脫落、鰭條壞死,甚至出現潰瘍。魚隻可能表現出活動力下降、食慾不振、游動異常。部分案例可見局部紅腫或皮膚潰瘍,提示同時有細菌性合併感染。

《 延伸閱讀 》紅蓮燈魚養殖專家指南:理想飼養環境與水質調控管理!

易混淆疾病與鑑別要點

水族專家指出,真菌感染易與某些外寄生蟲(如小瓜蟲)、細菌性感染(如爛鰭病)、水霉與黴菌等混淆。觀察時需留意分布型態:真菌多為絨狀、柔軟可搓落,細菌性病變則以紅腫、發炎為主。飼主可透過放大鏡輔助觀察,並搭配水質檢測結果評估。

感染原因解析:環境、設備與管理盲點

水質惡化與設備衛生問題

真菌感染高發常與水質管理不當相關,包括氨氮濃度過高、亞硝酸鹽累積、過多有機殘渣。若過濾系統效能不足或長期未清理,容易滋生有害微生物。部分水族箱設備如造景漂流木、石材若未妥善處理,也可能成為真菌孳生溫床。

飼養習慣與操作不當風險

專業平台經驗分享,過度密集飼養、粗暴操作捕撈工具、換水忽快忽慢等習慣,都可能造成魚體外傷,進而引發真菌感染。此外,混養多種魚種時,應評估各品系對水質的敏感度,避免因應激反應而降低免疫力。

高效治療流程:藥物應用與環境調整

一線治療方式與用藥原則

當發現真菌感染初期,首要步驟為隔離病魚、調整水溫至適合範圍(一般建議水溫維持在24~28°C)、同時提升水中溶氧量。根據多數水族專業機構建議,治療可採用專用抗真菌藥劑,如甲基藍、孔雀綠或市售水霉治療劑,務必依產品指示投藥,療程通常為3至5天。若感染範圍僅限局部,亦可使用藥浴方式加強局部處理。

《 延伸閱讀 》魚缸玻璃清潔攻略:提升觀賞魚觀賞品質技巧與方法!

治療輔助措施與觀察重點

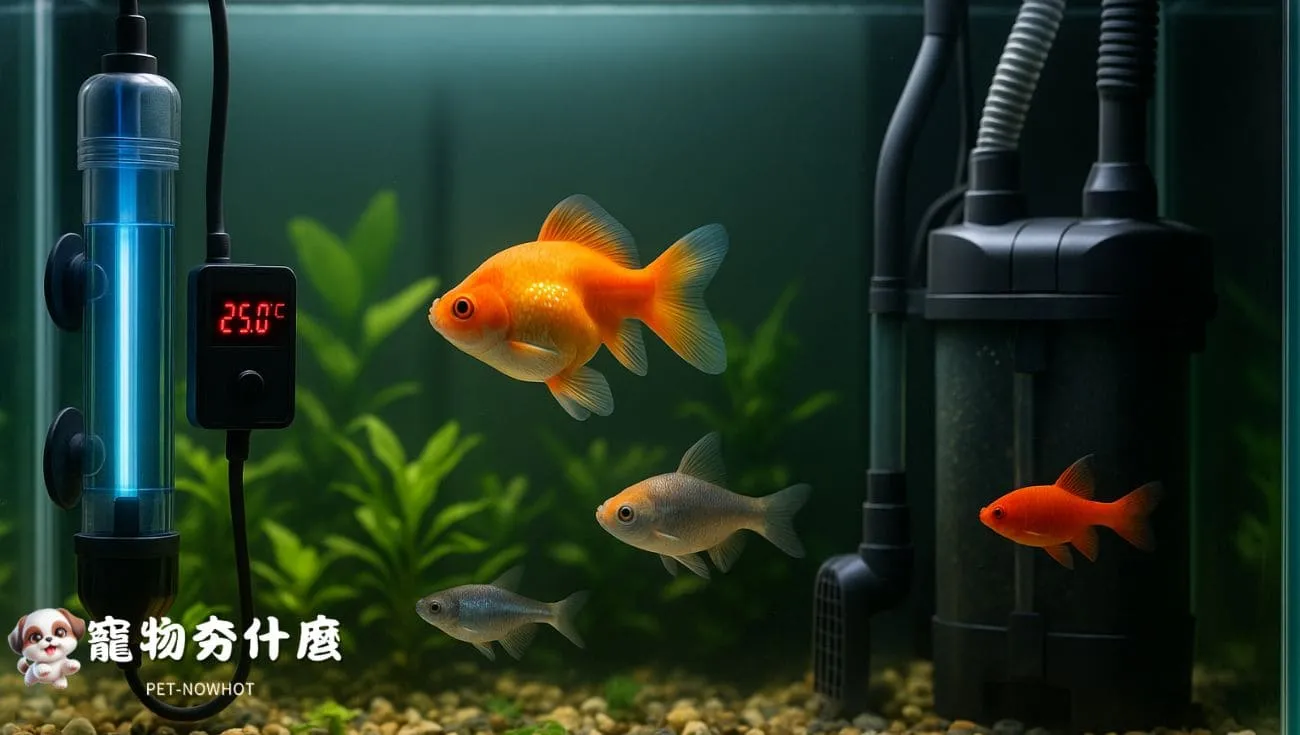

除藥物外,建議同步加強換水頻率、移除殘餌與有機廢物、加強過濾及紫外線殺菌設備使用。治療過程中須每日觀察魚體變化,若有明顯好轉可逐步恢復原缸管理,若無改善則考慮調整治療方式或諮詢水族專業醫師。

預防策略與日常管理要點

穩定水質與環境規劃

預防真菌感染的核心在於穩定水質。專業建議維持定期換水、控管餵食量、強化生物過濾、定期檢測氨氮及亞硝酸鹽。對於新設缸體,建議進行充分養水流程,建立完整硝化系統,降低有害菌繁殖機會。

《 延伸閱讀 》頭洞病防治與處理全攻略:病徵識別與復原方法!

日常觀察與飼主管理習慣

飼主應養成每日觀察魚隻活動力、體表狀態的習慣,及時發現異常立即處理。混養或新魚入缸前,務必進行隔離觀察,並適度調整水溫水質,避免突然變化導致魚體應激。飼養工具須定期消毒,減少交叉感染風險。

趨勢觀察與在地經驗補充

新型水族設備與飼主熱門討論

近年來,水族圈出現多款智慧水質監控設備、電子加溫控溫系統及UV殺菌器,廣受進階玩家好評。多數飼主分享,搭配這類設備可顯著降低真菌爆發風險,提高管理效率。水族社群亦盛行以水草缸打造穩定微生態,有助提升整體抗病力。

飼主實務經驗與社群熱門建議

根據水族社群討論,發現真菌感染時,許多飼主會先實施局部藥浴、同時全缸換水與強化過濾,搭配增加水流循環、提升溶氧量,有效提升康復速度。此外,部分玩家強調觀察新魚狀態、避免混養爭鬥是預防的關鍵。實務上,主動檢視魚體小傷、飼養流程紀錄也逐漸成為進階飼主的習慣。

統整與追蹤呼籲

觀賞魚真菌感染雖常見,但只要飼主具備正確的疾病辨識知識、落實日常管理與預防,並適時應用現代化水族設備,皆可大幅降低發病率,確保魚群健康成長。面對疑似感染時,請依照專業指引儘速處理,必要時諮詢水族醫師,切勿延誤治療時機。

歡迎追蹤《寵物夯什麼》,掌握更多專業水族知識與最新飼養趨勢!