孔雀魚繁殖指南:配對選擇、繁殖流程與育成!

孔雀魚(Guppy)因其絢麗多彩的外觀與親和性格而成為水族飼養新手與資深玩家皆鍾愛的魚種。孔雀魚繁殖不僅能觀賞生命的延續過程,也有助於培育個體品質,提升魚缸生態系統的豐富度。本文將從配對選擇、繁殖準備到育成管理,提供一套完整且實用的繁殖指南,協助飼主掌握每個重要環節,確保繁殖過程順利且成功。

瞭解孔雀魚的品種特性

孔雀魚的起源與外觀特色

孔雀魚原生於南美洲,屬於卵胎生魚種,雄魚體型較小但色彩鮮豔,擁有華麗的尾鰭與背鰭;雌魚則體型較大,顏色偏淡。不同品系如蛇王、草尾、禮服等,各具獨特花色與尾型變異,成為繁殖選擇的重要依據。

飼養條件與水質需求

孔雀魚適應力強,理想水溫介於24~28°C,pH值6.8~7.8之間,水質需保持清澈穩定。為促進健康成長與順利繁殖,建議配置過濾設備並定期檢測氨氮與硝酸鹽濃度,避免水質惡化影響魚隻狀態。

配對選擇與繁殖準備

如何挑選優質親魚

繁殖孔雀魚時,應挑選體態健壯、行為活潑且鰭色完整無損的個體。建議選擇血統清晰、無明顯基因缺陷的雄魚與雌魚,避免近親繁殖導致後代品質下降。

《 延伸閱讀 》初學水草推薦指南:莫絲、皇冠草等植物全解析!

繁殖魚缸設置要點

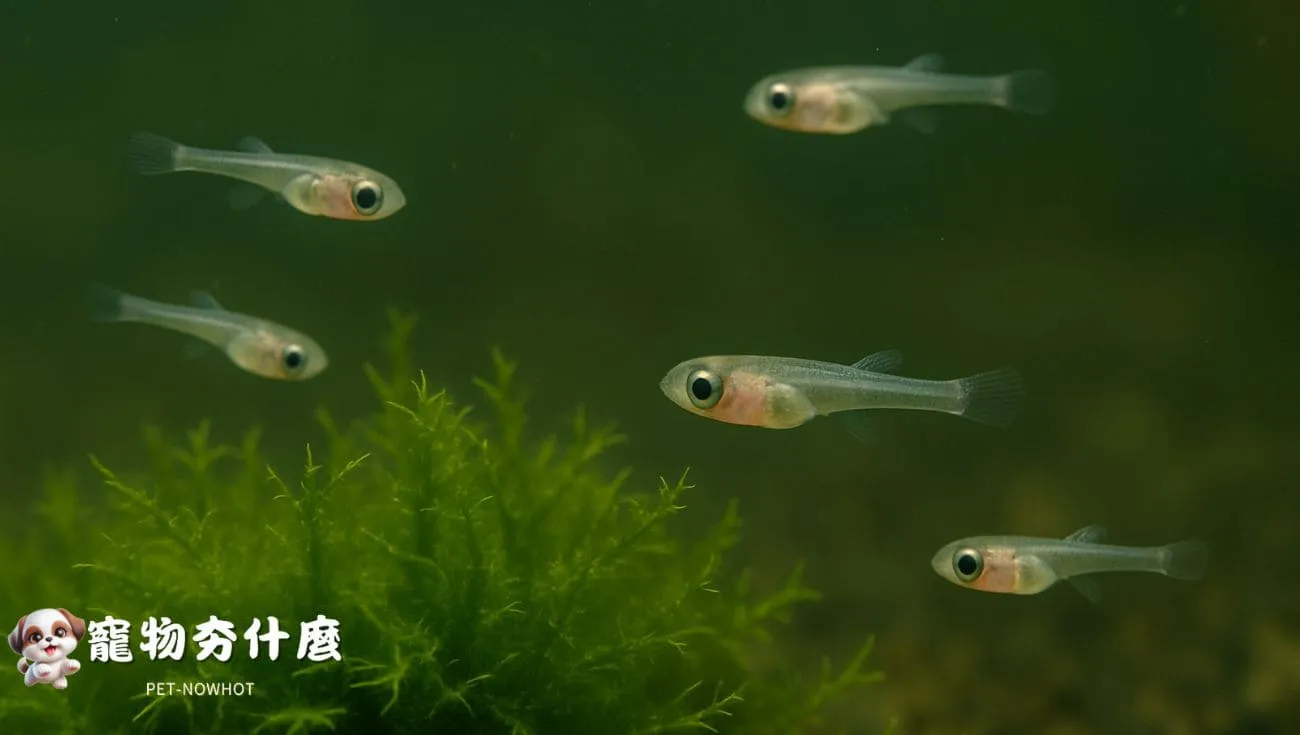

為提升繁殖成功率,可使用單獨繁殖缸,水容量約20~40公升,並鋪設水草如莫絲類供稚魚躲藏。缸內水溫宜維持在26~27°C,並加裝柔和氣泡器以增加溶氧量,營造適合繁殖的穩定環境。

繁殖流程詳解

求偶行為與交配觀察

雄魚求偶時會展現「扇尾舞」等炫耀行為吸引雌魚注意。若雌魚接受求偶,雄魚會迅速以交接器進行交配,整個過程僅需數秒即可完成,但求偶期可能持續數日,期間需注意避免雄魚過度騷擾雌魚。

胎生特性與懷孕徵兆

孔雀魚屬於胎生魚種,受精後胚胎於體內發育,懷孕期約為21~30天。雌魚懷孕後腹部逐漸膨脹,接近生產時會在肛門附近出現明顯的「孕斑」,色澤逐漸加深,並顯得行動緩慢、食慾下降。

稚魚照護與育成管理

初生稚魚的照護要點

孔雀魚生產後應立即將母魚移出繁殖缸,以免其回食稚魚。稚魚初生即能自由游動,需提供微細飼料如微蟲、蛋黃水或專用稚魚粉飼料,每日餵食3~4次,保持水質清潔以避免稚魚感染病菌。

《 延伸閱讀 》循環培菌流程教學:建立穩定水質的必備步驟!

分階段育成策略

隨著稚魚成長,應逐步調整餵食內容,如過渡至細顆粒飼料或小型活體餌料(豐年蝦、絲蚯蚓)。兩至三週後可視體型進行分缸管理,減少競食與防止發育不均,並開始輕微換水訓練以強化適應力。

繁殖常見問題與應對方法

配對失敗或求偶異常

若長時間未見交配,可能因水質不適、親魚壓力過大或配對不良所致。建議檢視水質參數,適度調整魚缸環境,並嘗試更換或新增適配個體以促進交配成功率。

稚魚成活率低落原因分析

常見原因包括水質惡化、餵食不當或病原感染。應加強水質管理,使用高品質飼料並注意稚魚分群管理,必要時可投藥預防,但須嚴格依照專業指引操作,避免濫用藥物導致耐藥性問題。

孔雀魚繁殖趨勢與在地經驗分享

在地飼主的繁殖心得

根據Dcard與PTT Aquarium板飼主分享,近年繁殖孔雀魚趨勢強調「品系純化」與「水質微調」,許多飼主開始注重控溫控鹽(如微量添加水族鹽)以提升稚魚成活率,並推崇使用水草繁殖缸增加自然隱蔽空間。

《 延伸閱讀 》孔雀魚飼養攻略:環境設置與繁殖管理全解析!

新型繁殖設備應用趨勢

部分先進飼主已採用專用分娩隔離盒(Breeding Box)、低噪氣泵與高效過濾系統,提升繁殖成功率並減少水流對稚魚的影響。同時,也有飼主分享自行DIY小型繁殖缸分區設計,有效避免親魚騷擾與稚魚損傷。

結語

繁殖孔雀魚是一場充滿驚喜與挑戰的過程,從配對選擇到稚魚育成,每個細節都關係到成敗與成就感。唯有結合理論知識與實務經驗,細心規劃並持續觀察,才能培育出健康又絢麗的下一代孔雀魚。

期待每位飼主都能在這段旅程中收穫滿滿,也歡迎追蹤《寵物夯什麼》,掌握更多專業水族養魚知識!